De Umberto Eco a Carlos Fuentes; del vértigo sesentaiochero al trauma de la huelga de 1999, el auditorio Justo Sierra, nombrado así en 1962, posee un valor que rebasa la importancia patrimonial reconocida a la Ciudad Universitaria: es ese lugar de encuentro, de debate, de conocimiento, uno de los escenarios fundamentales de la transición democrática. Su valor simbólico forma parte de la memoria de los mexicanos del siglo veintiuno, aún cuando, entre los más jóvenes de este 2016, no haya total consciencia de ello.

Transformado en “Che Guevara” al calor del movimiento estudiantil de 1968, el auditorio lleva en la dualidad de su nombre el signo de la transformación que nuestro país ha experimentado en el último medio siglo. Escenario de asambleas incontables, de diálogos públicos, de denuncias traumáticas, de memorables fiestas del conocimiento, es referencia indispensable para recuperar la historia de las generaciones, aún vigentes que, en las últimas décadas del siglo pasado, instrumentaron el tránsito a una vida política y social donde la democracia es el hilo conductor.

Los espacios físicos cobran carácter simbólico; se habla con las plazas, con los monumentos, con una placa, con una leyenda. Pocos sitios, en la historia reciente, tienen en México una carga de memoria tan intensa como éste al que, algunos con pocas ganas de comprometerse, llegan a llamar, no sin un dejo de humor, el auditorio “Che Sierra”.

Eran los tiempos en que un presidente de México entraba a la Ciudad Universitaria sin provocar una trifulca. Gobernaba el presidente Adolfo López Mateos. Fue él, acompañado del secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, quien develó la placa inaugural del auditorio Justo Sierra. Era el 22 de octubre de 1962.

Atestiguaban el suceso el rector de la UNAM, Ignacio Chávez, y uno de los consejeros de la Presidencia de la República, que también era maestro en la Facultad de Filosofía y Letras, Agustín Yáñez, por cierto, especialista en la obra de don Justo. Era director de la Facultad el filósofo Francisco Larroyo. El nuevo auditorio estaba llamado a ser uno de los espacios neurálgicos de la Ciudad Universitaria. Ese impulso lo convirtió en escenario del inicio del cambio democrático.

A lo largo de casi medio siglo, la historia del movimiento estudiantil de 1968 ha sido contada una y otra vez. Los testimonios permiten leer la lógica espacial de los sucesos: las sedes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional se convirtieron, en aquellos meses intensos, en casa, refugio y arena de debate para los estudiantes que cuestionaban eso que al correr de los años ha sido llamado “el Estado autoritario”.

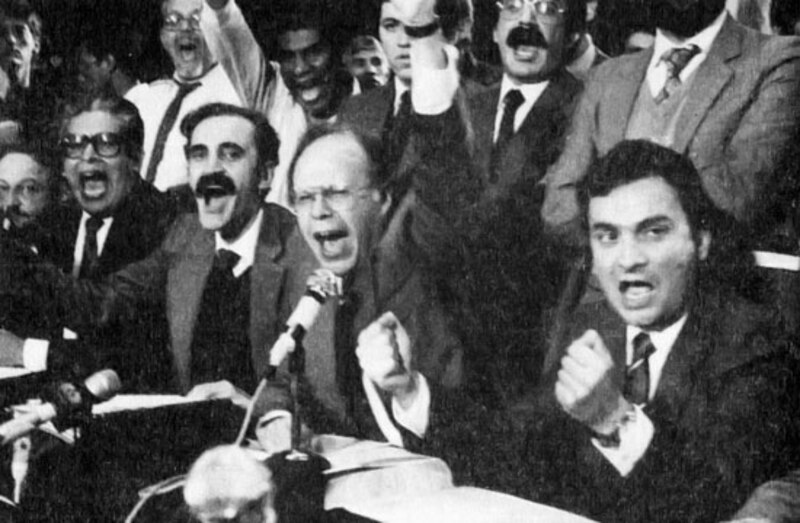

Siendo los estudiantes de la UNAM y del IPN los dos grupos más numerosos del movimiento, resultó lógico, hasta natural, que las asambleas del Consejo Nacional de Huelga (CNH) se llevasen a cabo en las instalaciones de ambas escuelas. De CU —el “Justo Sierra”, Medicina, la explanada de la Rectoría— al Casco de Santo Tomás y Zacatenco, del Casco de Santo Tomás y Zacatenco a CU, las deliberaciones, los debates, los desencuentros se volvieron cosa diaria en el “Justo Sierra”.

Las crónicas de aquellas asambleas han sido escritas por quienes en ese momento fueron actores y testigos de los hechos. Importa, para esta historia, aquella remembranza de Luis González de Alba, cuando, en interrogatorio policiaco, narró la manera en que el “Justo Sierra” se convirtió en el “Che Guevara”, pues, pasado el 2 de octubre, aprehendidos la mayor parte de los dirigentes del movimiento estudiantil, el cambio del nombre del auditorio se convirtió en un cargo más que investigar por presunto delito.

“El nombre del auditorio Justo Sierra se había sustituido por el de Che Guevara por acuerdo de asamblea; no, yo no lo había cambiado, lo había cambiado la escuela, en esa asamblea había como ochocientos alumnos; sí, yo había estado de acuerdo con el cambio”, escribió González de Alba, un par de años después, en la penitenciaría de Lecumberri, en lo que se convirtió en una de las grandes crónicas del movimiento, “Los Días y los Años”.

“¡Ah! ¡Y por qué!, porque el Che me parecía un símbolo del hombre nuevo; qué quería decir con eso. No lo hubiera dicho, pensé; pues nada, ninguna otra cosa: simplemente un símbolo del hombre nuevo….”.

Pasó (¿de verdad pasó?) la crisis de 1968, pero el país ya no era el mismo. Desde hace por lo menos una década que los estudiosos de la vida social y política de México señalan aquel movimiento estudiantil como el detonador de la transición democrática, ese entorno donde la sociedad civil es actuante y protagonista de nuestro presente.

Pero el “Che Guevara”, el “Justo Sierra” transformado, todavía fue espacio de denuncia y protesta: la tarde del 10 de junio de 1971, a un encuentro que tenía más de literario que de político, donde participaban Octavio Paz y Carlos Fuentes, llegaron, del norte de la ciudad, al auditorio, muchachos que mostraban los golpes, las heridas. Allí, hicieron la denuncia: la marcha estudiantil que avanzaba por San Cosme, en solidaridad con estudiantes regiomontanos, fue atacada por un grupo paramilitar. Era el halconazo.

Como todo espacio de una institución de educación superior, el “Justo Sierra” y “Che Guevara” conoció días más felices. Conciertos de la Orquesta Sinfónica de la UNAM, en los tiempos en que no existía el Centro Cultural Universitario, fueron actividad regular. Pero también actuaron allí Pilar Rioja, Alberto Cortés, el cantautor argentino, y Nacha Guevara y el chilango y popular Chava Flores.

Y los hombres de letras también visitaron el auditorio. Allí ofreció un recital el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Los escritores Julio Cortázar y Mario Benedetti pasaron por allí. En 1985, en un “Justo Sierra” y “Che Guevara” atestado, Umberto Eco habló, en un italiano rapidísimo y sin traductor. Unos pocos años antes, en 1979, Claude Levi Strauss había dictado conferencia acerca de uno de sus temas esenciales, el mito, en un lugar que, de tanta historia, ya también tenía lo suyo de mítico.

El proyecto del rector Jorge Carpizo, dirigido a fortalecer, mediante reformas, la vida institucional y académica de la UNAM, provocó, en 1986, el resurgimiento de los movimientos estudiantiles masivos. Fueron los días del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), en los cuales la comunidad de la Universidad Nacional se polarizó. Y el debate, la discusión de las ideas, fue uno de los rasgos memorables de enero y febrero de 1987. Porque los representantes estudiantiles exigieron el diálogo público con la autoridad universitaria. Y fue el auditorio “Justo Sierra” —nombre subrayado por las autoridades—, el “Che Guevara”, nombre aplicado por los ceuístas y sus partidarios, el escenario de aquellas discusiones que también se transmitieron por televisión y por Radio UNAM.

La falta de acuerdos llevó a la UNAM a una huelga los últimos días de enero de 1987. Cerrada la Facultad de Filosofía y Letras, opera el auditorio como sitio de asamblea, y un comedor donde cualquiera podía alimentarse, a condición de que luego lavara sus platos. Semanas después, el 15 de febrero, entre fuertes debates entre ceuístas y reformistas; entre las exigencias de un Congreso con capacidad resolutiva que discutiera las demandas estudiantiles y el futuro de la Universidad, se votó por levantar la huelga. Solamente quedaron en paro la FES Cuautitlán y la ENEP Zaragoza.

El siguiente lunes, cuando los estudiantes de la facultad de Filosofía y Letras entraron a su escuela, se encontraron, en el pasillo de acceso, una pinta: “¿Por qué pactaron esos cabrones? (yo creo que nos están dando atole con el dedo”. El Congreso demandado por los estudiantes se concretó hasta mayo de 1990.

El proyecto del rector Francisco Barnés de Castro, de modificar el reglamento general de pagos de la UNAM, llevó a la institución a un nuevo movimiento estudiantil de protesta. La polarización fue aún mayor que en 1987. Constituidos en el Consejo General de Huelga (CGH), los estudiantes en protesta nuevamente hicieron del “Justo Sierra” y “Che Guevara” uno de sus espacios de asamblea. En abril de 1999 la Universidad fue llevada a huelga en una dinámica de intensa confrontación entre la comunidad estudiantil.

La huelga fue muy larga y dañó gravemente a la UNAM. El desgaste y las fracturas internas del CGH; las confrontaciones entre “ultras” y “moderados”, además de la presión de sectores intelectuales y políticos para que se levantara el paro crearon condiciones para el uso de la fuerza pública para recuperar las instalaciones universitarias. La Policía Federal Preventiva entró a Ciudad Universitaria un domingo de febrero de 2000 y detuvo a varios cientos de activistas considerados “ultras” del CGH. Rescatada la Universidad, un grupo que en aquellos momentos aún se identificó como “ultra”, se apoderó del auditorio.

Allí han medrado, desintegrando, poco a poco, el que fue un espacio de la discusión, el diálogo, la crítica y el conocimiento. Pero aún no lo han vencido. Una memoria de grandes días, como la que tiene el “Justo Sierra” y “Che Guevara” no es fácil de borrar.

Copyright © 2016 La Crónica de Hoy .