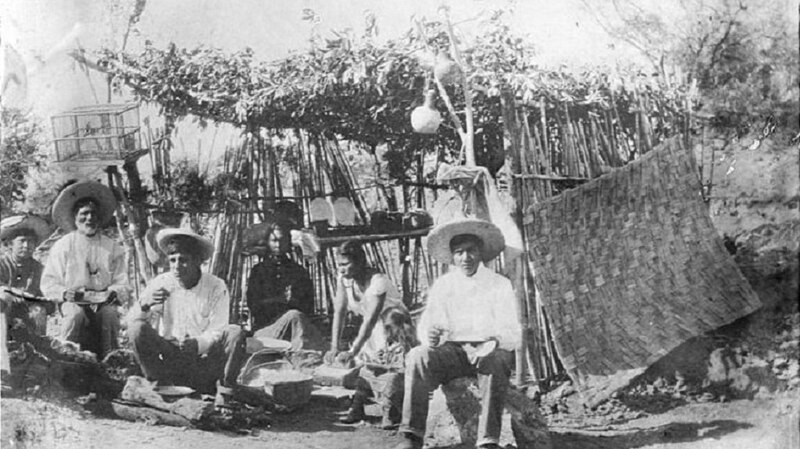

Hay historias dolorosas, oscuras que crecen al amparo de los siglos. Tal era la pesada carga que, en el norte de lo que empezaba a llamarse Nueva España, cayó en las espaldas de los hombres que llegaban a aquel territorio inmenso. La compartieron con un pueblo de espíritu fuerte, que desde un principio trazó una raya delante del primer conquistador que vieron: si no querían morir, no deberían cruzarla. Así comenzó una guerra larga que ni siquiera la independencia ni la guerra de Reforma ni el Imperio de Maximiliano lograron desvanecer. Llegaron al siglo XX en lucha, en defensa de sus tierras y su mundo.

&&&&

Decía Ángel de Campo, el simpático Tick-Tack, desde su columna en la primera plana de El Imparcial, que ese fin de siglo había sido de lo más horrible: crímenes horrorosos, suicidas escandalosas y estridentes, y aquel rumor bárbaro, que venía del otro lado del mar, y que todo mundo se creyó —como que el impresor Vanegas Arroyo le encargó a don Lupe Posada uno de esos grabados que emocionaban a todo el mundo—: ¡¡El mundo se iba a acabar!! ¡Nadie llegaría con vida al siglo veinte!

A la hora de la hora, todo quedó en puro mitote. Mitote largo, eso sí, porque en ese alboroto se habían pasado muchos mexicanos los últimos ocho meses del siglo XIX. Cuando fue claro que el mundo no se acabaría, ni mucho menos, el asunto dejó de tener importancia, y, en cambio, el diario recuento de las historias violentas y criminales lograron que la gente se olvidara de tontas profecías sin fundamento, para ocuparse de cosas mucho más terrenales, como aquella, la intermitente, densa guerra que el ejército de don Porfirio libraba contra los indios yaquis del norte del país.

Los más viejos de aquel inicio de siglo bien se acordaban de los alborotos de los yaquis, que, en versión de segunda o tercera mano, llegaban, cada tanto, a inquietar la vida de un puñado de interesados en el asunto. ¡Es que Sonora quedaba tan lejos! ¡Y era un pleito tan antiguo! Pero no faltaban aquellos que vieran con cierta satisfacción cómo se marchaban los soldados para el norte, con la misión de aplacar a aquellos indios necios y levantiscos, orgullosos peleadores, a los que, ni modo, había que mirar con respeto: eran los yaquis un pueblo que ya iba para cuatrocientos años de resistencia contra todo aquel que, viniendo de otras tierras, se quisiera quedar con aquella tierra que les pertenecía.

Para la prensa opositora al presidente Díaz, combatir a los yaquis no era sino otra muestra del carácter autoritario, dictatorial con que don Porfirio regía los destinos del país. Se trataba de un oscuro propósito de exterminio; que no quedara ninguno de esos rebeldes, que se fueran al más profundo de los infiernos, por andar insistiendo en rencores añejos. Del mismo modo que unos pocos años antes habían aniquilado a los chihuahuenses rebeldes de Tomóchic, las tropas federales veían a los indios yaquis como a unos viejos enemigos. Eran tan tenaces, tan tercos, y tan bravos, que hasta gusto daba marchar a enfrentarse con ellos.

Así empezaba en México el siglo veinte.

Siendo estrictos, aquel odio se remontaba nada menos que a 1533, cuando Diego de Guzmán, con todas sus ínfulas de conquistador y explorador se llegó a las orillas del que hoy se sigue llamando Río Yaqui, y le dijeron, sin darle muchas vueltas, que regresaran por donde habían llegado. Así vivieron los tres siglos que llamamos Virreinato. Quedó, en los anales y en la memoria de la región, la gran rebelión yaqui de 1740, con grandes quejas respecto de los españoles que habitaban cerca de aquel territorio, y con saludos respetuosos para un rey distante. Tan distante, que en realidad al pueblo yaqui les tenía más o menos sin cuidado.

Problemas, los hubo en 1767, cuando Carlos III, en un operativo relampagueante y eficaz, expulsó a los jesuitas, que durante un buen rato habían sido aliados de los yaquis y solían defenderlos de las autoridades virreinales. Pero los años pasaron, Miguel Hidalgo puso patas arriba al reino entero, y después de una década intensa, el glorioso virreinato se convirtió en una nación independiente. El pueblo yaqui miraba de lejos el complejo nacimiento del nuevo país. No se habían involucrado a favor de unos o de otros.

Así, las cosas parecían marchar por caminos muy separados. Pero en 1825 estalló una gran rebelión yaqui, en la cual se unieron muchos pueblos, con un solo propósito: expulsar de la región a los españoles y a esos que una vez se dijeron novohispanos y ahora se llamaban a sí mismos mexicanos. El conflicto, lleno de altibajos, era constante, y sólo se apaciguó un tanto, cuando en 1833 dos de los caciques yaquis, Juan Banderas y Dolores Gutiérrez, fueron fusilados.

Los agravios se fueron sumando a medida que corrían los años: la reforma liberal de 1860, que acabó con la propiedad comunal de las tierras indígenas, fue vista como una grave afrenta.

En las luchas entre imperiales y republicanos, algunos grupos yaquis se aliaron con las tropas de Maximiliano. Acabarían con algunas derrotas, pero la libraron con el indulto que les otorgó, en Álamos, el general Ángel Martínez.

Los yaquis nunca se mantuvieron callados ni ciento por ciento en paz. Cajeme (José María Leyva), que era el capitán general de los yaquis, y libró muchas batallas, entre 1875 y 1882, manteniendo unido al pueblo, y proclamando su independencia: no obedecían a nadie como no fuese su propio cacique.

Así se terminó la república restaurada y así llegó al poder Porfirio Díaz. Desde lejos, los yaquis observaban.

La represión llegó: en 1885, la casa de Cajeme fue asaltada e incendiada. En respuesta, los yaquis secuestraron lanchas que navegaban por el río y atacaron los ranchos de las cercanías: se preparaban para la guerra y el instinto no les falló. Desde la Ciudad de México llegó la orden y se armó una fuerza de 2 mil 200 soldados federales para abatir a los necios yaquis.

Pero la suerte estuvo del lado de los indígenas, al menos en aquel momento. La campaña se prolongó por espacio de tres años, y se habían terminado las contemplaciones: las fuerzas federales se emplearon a fondo en contra del pueblo yaqui, y, a pesar de la persecución, Cajeme y sus hombres no se rindieron, y más bien alardeaban de fuerza. Llegaron a enviar un ultimátum: depondrían las armas si los soldados se marchaban de la zona entre Guaymas, Hermosillo y el río Yaqui. Si no accedían, remataba Cajeme, podían hacer lo que les viniera en gana, porque el pueblo yaqui estaría ahí, en pie de guerra.

Nadie cedió: perseguido, Cajeme fue apresado, ya sin armas ni hombres, en 1887. Sin más preámbulos, lo fusilaron en Cócorit, junto con su segundo de a bordo, Anastasio Cuca. Sólo entonces se doblegaron más de 4 mil yaquis.

Pero la tregua duró muy poco. Apenas se marcharon los federales, los yaquis volvieron a levantarse. Mucho trabajo costó llegar con ellos a una negociación. En 1897, el gobierno federal logró negociar con Juan Maldonado Tetabiate, cacique yaqui, para que el pueblo volviera a deponer las armas y reconociera la autoridad del supremo gobierno federal.

Hasta eso, había buena voluntad: les asignaron tierras: 4.5 hectáreas por cada adulto, y de esos predios hicieron hasta 6 mil. Los yaquis recibieron algunas otras cosas que, juzgaron los federales, acabarían de amansarlos: permisos para explotar salinas, tierras de pastoreo. Si en la Ciudad de México creyeron que los yaquis habían olvidado los siglos que llevaban peleando, se equivocaron: era 1899 cuando los ocho pueblos indios de la zona del Yaqui le avisaron al gobernador de Sonora, el general Lorenzo Torres, que tenían un deseo. Querían que todos “los blancos y las tropas” se fueran de la región. Si se iban en paz, nada ocurriría. Si insistían en quedarse, habría guerra nuevamente.

Naturalmente, la guerra retornó al valle del Yaqui. La gente recordó, durante mucho tiempo la batalla de Mazocoba, donde muchos yaquis murieron, baleados por el ejército federal. Luego se contó que, dispuestos a no ser capturados, los hombres de Tetabiate se arrojaban por los barrancos. Era el exterminio.

Los partes militares indican que en aquel año, el último del siglo XIX, en esos combates murieron 400 yaquis, y los soldados federales tomaron un millar de prisioneros, donde había mujeres y niños.

Despuntaba el nuevo siglo, y las tropas porfirianas se enseñoreaban en el valle del Yaqui. Operaban en la región 41 destacamentos, extendidos por todos los rincones.

Unos pocos andaban resistiendo, a salto de mata. Hallaron a ocho, escondidos detrás de una peña. Uno de ellos, tenía la pierna hecha jirones. No podía correr y decidió resistir hasta la muerte. Cuando lograron acercarse, el herido alcanzó a disparar dos veces. Luego, un sargento le metió un tiro en el pecho. Era Tetabiate.

Llevaron el cuerpo de Tetabiate hasta Bacatete, para que todo mundo lo viera, y se convenciera de que estaban derrotados. La resistencia todavía duró un par de años, con rebeliones mayores o menores. Pero en la Ciudad de México se decidió que ya no habría contemplaciones.

Y para que a nadie se le olvidara. Decidieron desterrarlos. Los enviaron al otro lado del país, a las haciendas henequeneras de Yucatán.

Entre 1900 y 1902 se escribió una historia de infamia: tanto habían peleado los yaquis durante siglos por sus tierras, que el mejor castigo sería despojarlos de ellas. Así, muchos fueron enviados a una tierra extraña, donde el calor húmedo los ahogaba. En aquel extraño rincón que se llamaba Yucatán, muchos se murieron de malos tratos y mala vida. Pero, sobre todo, se murieron de nostalgia por el hogar perdido. Hoy se calcula que fueron 8 mil yaquis los que fueron a parar a Yucatán.

No sólo perdieron sus tierras. Les quitaron sus bienes y les arrebataron a sus hijos. En Yucatán eran prisioneros de guerra, y se les trataba como esclavos en las haciendas henequeneras, aunque nominalmente eran “trabajadores agrícolas”.

Por oleadas los iban llevando, por oleadas los iban dejando. Esa cantidad de 8 mil desterrados se alcanzó hacia 1908.

La oportunidad llegó con la revolución maderista: los liberaron de las haciendas; muchos querían volverse soldados. Allá en Yucatán, era muy conocido don José María Pino Suárez, y a los yaquis sobrevivientes les pareció muy buena idea sumarse a la rebelión: la paga de soldado era mejor que la de jornalero, soñaron, y con ese dinero regresarían a Sonora.

Pero las cosas no salieron tan bien como esperaban: Madero y Pino Suárez ofrecieron un barco, que desde Puerto Progreso, los llevaría al hogar lejano. Pero aquel buque nunca llegó. En archivos, solo consta la repatriación de 44 de aquellos 8 mil yaquis. Otros lograron volver por su cuenta, unos más se quedaron, pues habían rehecho su vida. Muchos otros murieron y no quedó huella de su paso por la tierra.

Todavía hoy, los yaquis van, en Día de Muertos, a poner veladoras y flores en la tumba de Tetabiate. Todavía reclaman sus derechos por aquellas tierras, donde vivieron tanta muerte y persecución.

Copyright © 2021 La Crónica de Hoy .