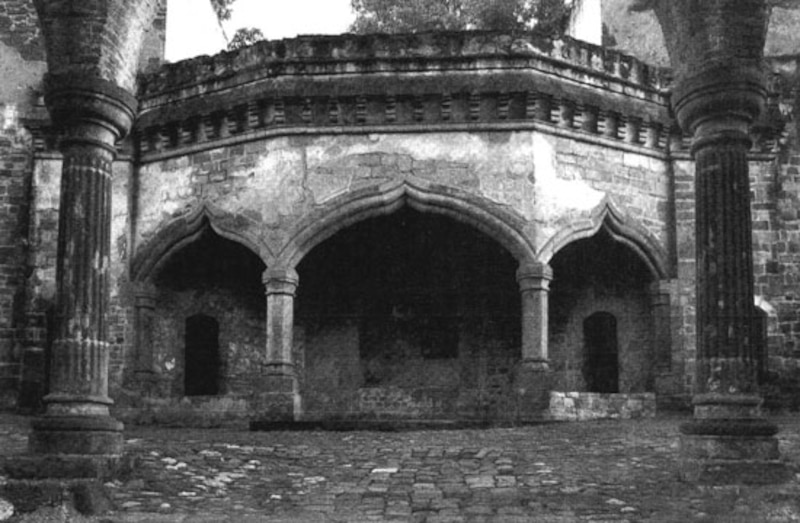

Uno de los primeros lugares donde los franciscanos iniciaron la evangelización de indígenas a través del teatro fue en la capilla del patio de Tlaxcala, construida en el siglo XVI, la cual conserva indicios de que ahí utilizaron andamios y grúas para representar ascensos al cielo. Pero ¿cómo eran esas capillas utilizadas para la prédica?, ¿qué pasajes se escenificaron?, ¿qué materiales emplearon los misioneros?, son preguntas que el investigador Óscar Armando García responde en su reciente libro Capilla abierta: de la prédica a la escenificación.

“Me interesó el momento de tránsito de lo que fue el mundo mesoamericano y la imposición e implantación de la nueva cultura en el siglo XVI, y cómo se fueron dando las primeras representaciones teatrales, sobre todo las que fueron articuladas por los misioneros franciscanos. Mi pregunta de investigación fue: qué espacios pudieron haber utilizado y en dónde se hicieron esas escenificaciones de las cuales tenemos registros textuales”, comenta el actual coordinador del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Las crónicas de Motolinía, Fray Bartolomé de las Casas y de fray Pedro de Gante ofrecen pistas para saber dónde se llevaron a cabo las representaciones y, por ello, el experto plantea que las capillas abiertas fueron los primeros escenarios novohispanos y los espacios que definieron la construcción de conventos.

Óscar Armando García señala que para la construcción de capillas abiertas, primero se elegía un patio, luego se hacía una pequeña edificación en madera y en paja, y si eso funcionaba se edificaba en piedra, después se construía el convento. “Ese orden se debe considerar cuando se narra la historia de la evangelización, porque no fue tan milagrosa como los propios frailes lo manejan, fue un proceso difícil y complicado”.

—¿Toda capilla abierta derivó en la construcción de un convento?

—Era parte del proceso de construcción. Es decir, si la capilla —al ser el sitio de prédica— funcionaba, los frailes decidían hacer la construcción del convento. Existe la idea de que el convento necesitaba una capilla abierta, pero no, la capilla abierta era la que decidía si se hacía la construcción o no, por eso hay varios ejemplos de capillas que quedaron solas, que no tienen convento, porque hubo una decisión de no continuar.

—En donde actualmente hay un convento ¿deberían de existir vestigios o cimientos de las capillas abiertas?

—Es cuestión de verificar. Las capillas son de momentos cortos, es decir, se construyeron durante casi 30 años, en el siglo XVI, entonces de algunas quedan cimientos y otras fueron eliminadas. Aunque soy de la idea de que en algunos casos, lo que hoy vemos como templo pudo ser una capilla abierta, por ejemplo en Santa Catarina, Coyoacán, sospecharía que inicialmente fueron capillas abiertas y después se le adjuntaron dos o tres elementos arquitectónicos.

—¿Hace falta tener un catálogo de estas capillas?

—Existen investigaciones, pero sí…se requeriría tener un equipo amplio que estudios en la península de Yucatán, Oaxaca, Chiapas, es decir, hay que fijarse en las rutas de evangelización del XVI para poder hacer ese mapeo.

—¿En qué condiciones de conservación se encuentran las capillas que aun existen?

—Parte de las investigaciones es levantar la voz si vemos algún tipo de vestigio arquitectónico que lo están demoliendo o usando como establo. En Tlaxcala encontré lo que sería el convento que se hizo antes del que conocemos, es algo que se llama El Paredón, cada vez que voy siempre espero que no haya pasado algo terrible, es un inicio de templo muy interesante pero está desprotegido. Hay lugares que el INAH tiene que atender, pero las investigaciones son nuestros granitos de arena para llamar la atención.

Óscar Armando García explica que en esa capilla, denominada capilla del patrio bajo del convento de Tlaxcala, se hizo la representación teatral de la Asunción de la Virgen en 1538, que documentó Motolinía y Fray Bartolomé de las Casas.

“Esa capilla es muy interesante, primero por su ubicación, el hecho de que esté en lo alto y no al ras implica que uno vea hacia arriba, creo que ahí es donde tenemos una fuerte influencia prehispánica, ese hecho los frailes lo hicieron muy bien para que hubiera esa idea todavía de que todo lo que esté en alto es sacro, no importa si era mesoamericano o no”.

Otros aspectos importantes, señala el investigador, es la acústica, la isóptica y la representación que se hizo de la Asunción de la Virgen. “Para esa escenificación se aprovechó que todavía estaba en construcción la capilla, porque había andamios y grúas de construcción, los cuales se pudieron haber utilizado para la representación de la Virgen que necesitaba subir y bajar, aunque creo que también se utilizaron para más representaciones, por ejemplo, de pasajes que involucraran ángeles”.

—¿Qué otro instrumentos didácticos se usaron para la prédica en las capillas?

—Principalmente el canto, las imágenes, lienzos grandes que se movían con bastidores, catecismo con imágenes, danzas y procesiones.

“La aportación de Francisco de Asís fue romper con la idea del claustro como tal y que la prédica se hiciera fuera del claustro, por su puesto necesitaba una gran difusión, pero observó acertadamente el manejo que tenían los juglares, es decir, buscar al posible devoto cristiano en los mercados y las entonces nacientes plazas europeas”.

Sobre Bernardino de Siena, indica, introdujo las escenas mimadas, “con muchachos que no hablan pero que hacían mímica y que además, los disfrazaba para llevar a cabo una ejemplificación”.

Copyright © 2016 La Crónica de Hoy .