Un bebé de dos años lleva el nombre del poeta cuya lectura marcó a sus padres; un exitoso grupo musical volvió a contar, en su primer disco, las angustias de un niño de 8 años, enamorado de la madre de su mejor amigo; un compositor regiomontano que arropa la escritura del personaje en la voz de un tenor y el poderío de una orquesta sinfónica, y muchos, miles, se asomaron a la historia nacional, política o literaria, atrapados por aquellos Inventarios, joyas firmadas por el breve y conocido “(JEP)”: todas estas historias las protagonizan mexicanos de la segunda mitad del siglo XX; mexicanos cuya educación sentimental tiene, unos más, otros menos, la impronta de José Emilio Pacheco (Ciudad de México, 1939- 2014) que ahora, para las nuevas generaciones, ya adquirió dimensiones de clásico.

Iba a ser abogado; ingresó a la facultad de Derecho de la UNAM. Pero tenía 19 años cuando asume lo que ya sabe: su camino, lo que ha de ser su vida se desenvuelve en el mundo de las letras. Revistas de los años del bachillerato tienen ya algunas primeras publicaciones. Tiene 17 años cuando aparece, en Estaciones, en 1956, un “Tríptico del gato”, que en opinión del poeta sabio Vicente Quirarte, delata ya al que es capaz de “labrar libros perfectos”.

Parece que nunca hubo dudas, que el joven José Emilio no vacila: lo suyo es el mundo de las palabras, atravesado por obsesiones varias que se convertirán en las constantes del polígrafo en que Pacheco acabaría convirtiéndose. Es muy joven, y aparenta serlo aún más en esos primeros años de trabajos: se le puede leer en las revistas de aquellos días que circulaban en las facultades universitarias: Índice, de la Facultad de Derecho, y Letras Nuevas de Filosofía y Letras.

Los compendios de nuestra república de las letras colocan a José Emilio Pacheco en la llamada “generación de medio siglo”, al lado de otros personajes que llenaron durante décadas las páginas de la prensa literaria y cultural mexicana: Sergio Pitol, Salvador Elizondo, José de la Colina, Juan Vicente Melo, Juan García Ponce, o Carlos Monsiváis.

Si estos personajes importan, si trascienden, es porque constituyen la gran camada literaria y cultural que acompaña el crecimiento de los mexicanos que vivirán el paso al nuevo milenio. Son cronistas, son novelistas, cuentistas, dramaturgos, poetas que, al ritmo con el que el país se moderniza y deja de contemplarse a sí mismo para integrarse al mundo, manifiestan su mirada cosmopolita e impregnan las biografías de los miles que los leen: la vocación por la traducción, por hacer nuestros a los clásicos y a los modernos que brillan en otras lenguas.

A José Emilio Pacheco lo comienzan a leer en tanto poeta y crítico; aparecen sus textos en numerosas publicaciones de aquello que empezaba a ser el fin del siglo XX; en muchas de ellas se escribirá la crónica de los tiempos que estaban cambiando. A JEP —el famoso acrónimo— se le encuentra en las páginas de El Diorama de la Cultura, la Revista Mexicana de Literatura, la Revista de la Universidad y de muchas más; su voz se extiende y se consolida en un suplemento legendario en la historia del periodismo cultural: México en la Cultura, del semanario Siempre!; por extensión, y por esos altibajos que tiene la vida de las publicaciones mexicanas, el gran suplemento de los años 80, Sábado, se volverá también estación de partida hacia la mirada de tantos y tantos que no pueden pagarse el lujo de entrar a una librería.

Los primeros libros tienen la voz poética de Pacheco: Los Elementos de la Noche (1963) y El reposo del fuego (1966). Ahí están ya algunos de los grandes temas que sus lectores fieles seguirán encontrando: el paso del tiempo, el mar, la mirada desolada ante el desastre de los hombres, la infancia que se desvanece. Pero también está ese rasgo que lo hará cercano a tantos y tantos habitantes del monstruo que hoy se llama megalópolis: la ciudad, la Ciudad de México, en sus caídas, sus derrotas y sus desastres.

A lo largo de los años; sea bajo el manto de la poesía o en la narración o en la crónica, JEP nunca puede separarse de su ciudad. Su otra constante es la historia, la propia, la cercana, la política, la literaria, la del mundo: en sus palabras adquiere permanencia la cámara fotográfica, el Carbono 14, la vieja Venecia carcomida por el mar, la tempestad de fuego que acabó con Pompeya, las bengalas de Tlatelolco. Pacheco no se sustrae a su condición de hijo de su siglo, y al hacerlo, a lo largo de sus 16 libros de poesía, con piezas muchas veces retrabajadas; sus dos novelas, Morirás lejos (1967) y Las batallas en el desierto (1981), los tres volúmenes de cuentos —El viento distante (1963), El principio del placer (1972), La sangre de Medusa y otros cuentos marginales (1990)—, y las formidables compilaciones de sus Inventarios fueron construyendo, al paso de los años, un legado que abundantes lectores recogieron con entusiasmo. Sus libros, el que más, el que menos, no han dejado de reditarse y fueron las piezas para ir construyendo una relación con un público fiel que se adaptó a su personalidad, dulce, discreta y enemiga de los espectáculos; al mismo tiempo generosa y sabia para quienes tuvieron la oportunidad de trabajar y, así, aprender de él.

No se convirtió en un “rock star” de las letras mexicanas por voluntad propia, pero sí fue querido y homenajeado en tierra propia y en tierra ajena; los reconocimientos llegaron muy pronto en su vida: en 1967, el premio Madga Donato por Morirás lejos, el primero. Se diría que recibió todos los premios que en México existen para galardonar la obra poética, y luego llegaron las grandes distinciones: El Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1992, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2009), el Premio Cervantes en 2009. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y de El Colegio Nacional.

Como ocurre con los que saben llegar al alma de los lectores, la memoria de José Emilio Pacheco trascendió su vida terrenal. Algunas de sus obras han marcado a generaciones de jóvenes a las que el poeta con conciencia histórica les transmitió el retrato de una ciudad reconstruida mil veces o la línea, el párrafo en el que estaba la respuesta a todo, y que acaso los padres de esos jóvenes conocieron distinta, porque JEP pensaba en la propia obra como parte de un quehacer interminable, siempre perfectible, siempre mejorable: así, no se lee igual el cuento “Tenga para que se entretenga”, o la última línea de “Las batallas en el desierto”.

No vivió JEP para saberlo, pero hay jóvenes padres que leen sus palabras a bebés, que, al escucharlo, casi sin darse cuenta, crecerán llevándolo consigo. Enrique, arquitecto de 38 años, mira a su propio José Emilio, de 2, bailando con ganas. Y cuenta la historia: “Desde adolescentes, a Paty —su esposa, madre de José Emilio— y a mí siempre nos gustó la obra de JEP, en especial Las batallas en el desierto. Para ambos, fue un libro que marcó nuestro paso por la secundaria. Cuando nos conocimos, antes de ser novios, fuimos amigos por mucho tiempo, y siempre hablábamos de libros. Invariablemente, terminábamos hablando de José Emilio Pacheco. Cuando nos casamos y decidimos ser papás, acordamos que si teníamos una niña, se llamaría Aura (como la novela de Carlos Fuentes), y si era niño, se llamaría José Emilio, como nuestro ídolo literario. Cuando supimos que íbamos a tener un niño, ya sabíamos su nombre. Y durante todo el embarazo, y ahora, a sus dos años, le leemos poemas de Pacheco y pedacitos de sus novelas”. ¿Cuántos pequeños José Emilio vivirán en México?

Hace años que la Secretaría de Educación Pública dejó de hacer grandes tirajes de textos para los alumnos de educación básica. Tal vez el último fue la enorme reimpresión de Las batallas en el desierto que, en 2011, y con motivo de los 90 años de la fundación de la Secretaría, fue producido para entregarse a los alumnos de tercer grado de secundaria de todas las escuelas públicas del país: un millón 991 mil 306 ejemplares. Del mismo modo que las generaciones que estudiaron la primaria en los años setenta encontraron en sus libros de texto gratuitos una pizca de Gabriel García Márquez, los escolares del siglo XXI tienen entre sus referentes a José Emilio Pacheco. Una gota que los hermana con sus padres y tal vez con algunos jóvenes abuelos.

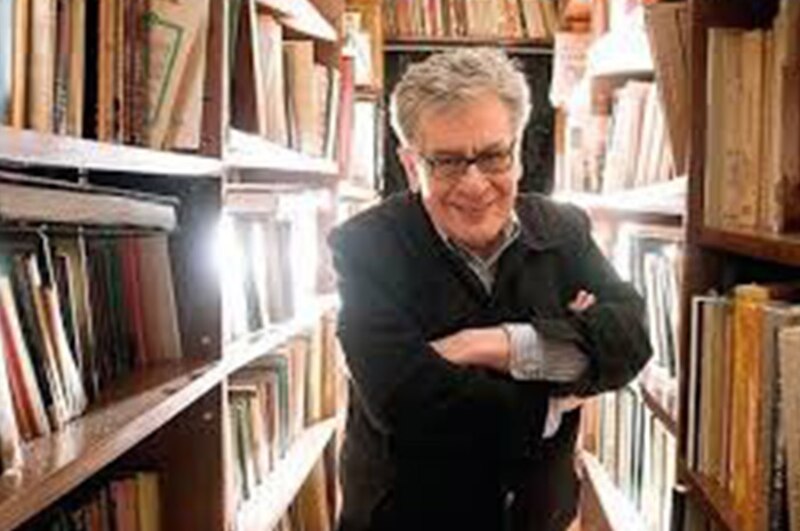

Pie de foto: Si en la primera mitad del siglo XX los mexicanos amaron al poeta Amado Nervo, en la segunda mitad de la centuria, dos fueron los grandes queridos por el público: Jaime Sabines, que tuvo con sus lectores una relación bulliciosa y festiva, y José Emilio Pacheco, cuyo vínculo fue más dulce y apacible, pero no por eso menos intenso.

Copyright © 2018 La Crónica de Hoy .