En el caso de la Guerra de Independencia que tuvo lugar en la Nueva España y que dio logar al México independiente, así se combatió. Sin embargo, y en los meses vertiginosos de la primera campaña insurgente, que empezó en septiembre de 1810 y que terminó en enero de 1811 con la derrota de Puente de Calderón, hubo tres momentos oscuros: matanzas de españoles que ni formaban parte de contingentes militares realistas, ni estaban acusados de conspirar contra la dirigencia de los caudillos independentistas. Aquellos sucesos atormentarían a Miguel Hidalgo hasta el fin de sus días.

Mayo de 1811. En el Real Hospital de la Villa de Chihuahua, los caudillos de la primera campaña insurgente aguardan su destino. Lo saben: sus días terminarán ante un pelotón de fusilamiento. Pero la autoridad virreinal procede con método y sistema. Todos los dirigentes de la insurrección son interrogados con detalle, y cuidadosos escribanos toman nota de todas sus palabras; se precisan las responsabilidades de cada quién. De ello dependerán sus sentencias. Miguel Hidalgo es un caso especial. Deberá hacer frente a un proceso inquisitorial, para después ser despojado de su carácter sacerdotal. Luego, los representantes de la corona entrarán a hacer su parte en el complicado proceso. Durante tres días, el cura de Dolores responde las preguntas del juez comisionado, Ángel Abella. En su cuarta declaración, surgen recuerdos oscuros: sangre inocente, derramada en medio del caos y de la presión de la muchedumbre. En el alma del cura insurgente late dolorosamente la memoria de aquellos momentos.

Las palabras de Abella resuenan en la cabeza de Miguel Hidalgo: Guanajuato, Guadalajara, Valladolid, Charcas, Real de Catorce, Matehuala “y otros pueblos… asesinatos cometidos en las personas de muchos europeos y criollos, sin forma alguna de proceso, ni aún concederles el último consuelo de confesarse…”

De entre todos esos nombres, dos duelen especialmente en el alma del padre Hidalgo: Valladolid y Guadalajara; recuerda las cercanías de aquellas grandes ciudades. Nunca había podido olvidar lo ocurrido en la Barranca de las Bateas y en el Cerro del Molcajete; recordaba perfectamente la sangre derramada en las barrancas de Oblatos. Y sabía cómo había ocurrido todo. Así lo confesó al juez Abella.

El cabildo de Valladolid se reunió cuatro noches seguidas, intentando diseñar una estrategia que les permitiera proteger a la ciudad. Al saber de los daños en otras poblaciones, las autoridades de Valladolid se asustaron y llamaron de vuelta al contingente de 200 hombres, que habían enviado a Querétaro, y crearon una guardia de mil hombres, 500 de infantería y 500 a caballo. Pero para costear ese contingente le solicitaron al cabildo eclesiástico ayudara a costearlo.

El cabildo fue más allá de lo que se le pedía: el obispo electo, Manuel Abad y Queipo, hizo circular el famoso edicto que excomulgaba a Miguel Hidalgo y a todos aquellos que lo siguieran. Para que todo el mundo se enterase, Abad y Queipo mandó que el edicto se leyera en el púlpito, entre misa y misa, y que, además, se colocara en las puertas de la catedral de Valladolid. Mientras la ciudad de afanaba en armar aquella tropa, los insurgentes se aproximaban.

A la hora de la hora, el miedo le ganó a la ciudad. La ciudad resolvió que no resistiría a las tropas de rebeldes. Se supo de curas que abandonaron sus templos, y el cabildo resolvió esconder la imagen de la virgen de Guadalupe, para que los insurgentes no se exaltaran y destrozaran la ciudad. Creyendo que funcionaría, Abad y Queipo emitió un tercer edicto de excomunión, que amenazaba con penas aún peores a quienes se mantuvieran leales a los insurrectos. Después, se fue para la ciudad de México. La “ansiedad del espíritu” ahogaba a Valladolid entera.

En esas estaban cuando José María Ansorena, comerciante y alcalde, les avisó: había recibido un mensaje de Juan Aldama, “que se decía mariscal”, y que exigía la rendición de la ciudad. Si no accedían, decía el mensaje, “entraría con su ejército a sangre y fuego”.

Una comisión salió a encontrarse con Hidalgo, para rogarle que respetaran a la ciudad, a sus conventos, a sus colegios, a sus monjas y a los españoles que habitaban en la ciudad. Suplicaron que los indios no entraran a Valladolid. Allende se negó. Era el 17 de octubre cuando el cura de Dolores entró a la ciudad con 50 mil hombres.

En aquella visita, Hidalgo hizo cosas importantes: creó el primer gobierno insurgente, y emitió un bando que abolía la esclavitud. Su ejército siguió su ruta vertiginosa hasta las puertas de la ciudad de México. Después de la derrota en Aculco, los caudillos se dividieron, malquistados por los errores militares: Allende se fue hacia Guanajuato, Hidalgo volvió a Valladolid.

No llegó con los aires de triunfo del mes anterior. Estaba enojado. Por las derrotas, porque las fuerzas realistas habían ejecutado prisioneros, porque su ejército estaba disgregado, porque él y Allende tenían ya fuertes diferencias.

Entró Hidalgo a Valladolid, de incógnito, en coche cerrado, y “rodeado de alguna chusma”, dijeron después algunos testigos. Al saber de su llegada, el intendente Anzorena, a quien Hidalgo dejó a cargo de la ciudad, llamó a los habitantes de los pueblos de indios de las cercanías para fortalecer la posición insurgente. Comenzaron a legar “cuadrillas de gente a caballo y de a pie… a los dos días, ya no se entendía aquello de gente y de pueblos de indios con sus banderas y tambores.” Hidalgo era de nuevo el amo de Valladolid y nadie temía “que lo fueran a entregar a sus enemigos”.

Las fuerzas rebeldes se rehicieron: en unos pocos días, tenían ya 8 mil jinetes, 2 mil 500 soldados de a pie. Hidalgo aprovechó para sacarle dinero al cabildo eclesiástico: le “prestaron” 7 mil pesos para mantener a su ejército.

Pero el clima era oscuro y violento: presionado por sus subordinados, Hidalgo autorizó la ejecución de algunos españoles que estaban presos en el palacio episcopal.

Años después, Lucas Alamán culpó de aquellos crímenes al intendente Anzorena. Pero en su proceso, Hidalgo confesó: él había dado la orden. ¿Cuál era el motivo?, Preguntó Ángel Abella en 1811. El reo contestó: “fue una condescendencia criminal con los deseos del ejército compuesto de los indios y la canalla”, que era comandada por otro sacerdote unido a la insurgencia, Manuel Muñiz.

La noche del 13 de noviembre de 1810, los prisioneros fueron sacados de Valladolid. Se les llevó a la Barranca de las Bateas, a 10 kilómetros de la ciudad. Allí murieron degollados 40 españoles. En presencia de Muñiz, a quien, se cuenta, se le acomodó el macabro apodo de Padre Chocolate, porque designó a las víctimas como “los que esta noche han de tomar chocolate”. En el Cerro del Molcajete, a 21 kilómetros de la ciudad, murieron otros treinta españoles. Las cifras son inexactas, porque los testimonios señalan que, en el camino, los insurgentes fueron tomando más prisioneros. Se calcula que, en total, las víctimas de aquella noche alcanzaron el centenar. Todos ellos habían recibido del cura la promesa de que nada les ocurriría.

Aterrada, la ciudad guardó silencio, pero circularon versos que denunciaban la matanza:

“…En tantos rigores

Como patentes ya saben.

Ahora que se cumpla que paguen

Los justos por pecadores,

Pues en crecidos horrores

Hoy se ven en cruel vigor…”

Fortalecido, Hidalgo y sus tropas siguieron su camino. Otros momentos terribles se vivirían en Guadalajara.

Después de la victoria de Torres en Zacoalco, el gobierno de Guadalajara se desmoronó. Las noticias eran aterradoras: de los 500 hombres que llevaba Tomás Villaseñor, 259 eran ya cadáveres y más de 200 eran prisioneros de los insurgentes. Era un desastre completo y se contaban historias espantosas: se decía que después del combate, los indios insurgentes encontraron algunos relojes en el campo de batalla. Al escuchar el sonido de las pequeñas máquinas, las arrojaban al suelo, sobresaltados, afirmando que aquellos artefactos “tenían el diablo dentro”.

Pero el diablo, si andaba en el occidente de la Nueva España, no estaba ocupado de los relojes. Seguramente guió el escandaloso escape del obispo de Guadalajara, don Juan Cruz Ruiz de Cabañas, quien, no bien se enteró de la derrota realista en Zacoalco, no lo pensó dos veces: cerró la casa y agarró camino hacia el puerto de San Blas, para embarcarse, cargando con unas doscientas personas, oidores incluidos, que tampoco quisieron quedarse a ver qué ocurría cuando los insurgentes llegaran a la ciudad.

De golpe, Guadalajara se quedó sin las instituciones esenciales del gobierno y defensa: había un batallón llamado “De la Cruzada” creado por el obispo Cabañas e integrado por seminaristas y colegiales, que hasta antes de la batalla de Zacoalco, se paseaban todos los días por la ciudad. En algún momento, hubo ¡doce mil hombres! Dispuestos para defender la ciudad. Pero el tiempo pasó, nadie construyó un liderazgo fuerte en la ciudad y, poco a poco, los ecos de las victorias de la insurgencia comenzaron a despertar simpatías en Guadalajara. Muchos de esos 12 mil hombres empezaron a desertar.

Cuando las noticias de Zacoalco llegaron a Guadalajara, el pánico fue total: la Junta, como entidad emergente, desapareció por arte de magia; nadie volvió a ver al batallón de la Cruzada; La escasa tropa de Tepic, que estuvo en Zacoalco, se regresó a su casa, no sin antes atravesar Guadalajara a toda carrera, contando en su loca huida las cosas horribles que vivieron en la batalla.

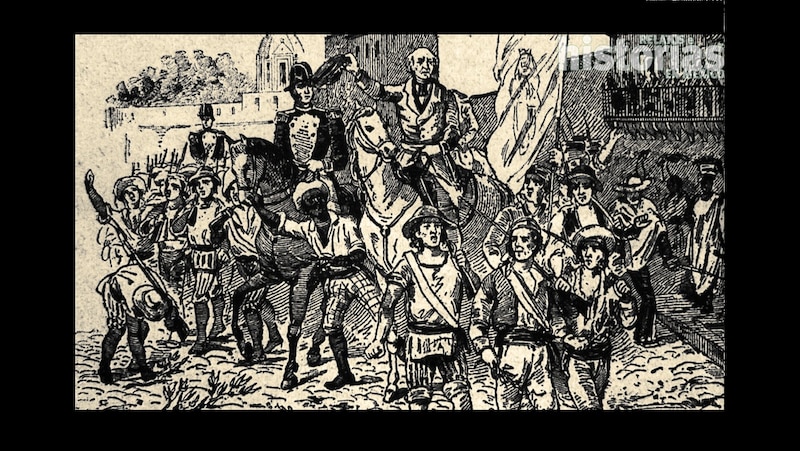

De todas sus entradas triunfales en las ciudades y pueblos por los que pasó, ninguna sería para Miguel Hidalgo lo que fue Guadalajara. De tal manera se habían esfumado autoridades y defensores de la ciudad, que la población entera le puso su mejor cara al cura que había incendiado la Nueva España. El cabildo catedralicio, los diputados y lo que quedaba de la Real Audiencia –es decir, todos los que no se habían ido con Cabañas- recibieron al jefe guerrillero en el atrio de la catedral.

Repicaban todas las campanas de la ciudad, tronaban las salvas de la artillería triunfadora y la gente gritaba al paso de Hidalgo “¡larga vida a Su Alteza!”. Su Alteza, su Alteza Serenísima, quien, todos los días que estuvo en Guadalajara, recibió el trato que se le dispensaría a un virrey. Los canónigos tuvieron que tragarse la ocurrencia de Hidalgo, quien, al entrar al atrio de la catedral, les dijo, muy sonriente: aquí tienen al hereje”.

Aquella noche, Guadalajara estaba iluminada. La vida se convirtió en un permanente homenaje a Hidalgo, quien abandonó su sobrio traje negro de cura y se engalanó con un uniforme vistoso, con vueltas en las mangas de color rojo. Se sucedieron banquetes y bailes. La ciudad se sumergió en una fiesta que parecía no terminar, en medio de la cual Su Alteza Serenísima nombraba capitanes y coroneles por cientos.

Entonces, el cura de Dolores, entre el bullicio del festejo perpetuo, ese que le llenaba la cabeza y lo hacía sentirse poderoso; entre ese “frenesí” del que hablaría en su juicio, se dio tiempo para solemnizar el bando en el que abolía la esclavitud y comenzó a intentar crear reglas para la confiscación de bienes y el trato a los prisioneros españoles. Designó un embajador ante el gobierno de Estados Unidos, Pascasio Ortiz de Letona, que tendría que trabajar para conseguir el reconocimiento internacional del movimiento independentista.

Ganó el frenesí: con la anuencia de Hidalgo, un personaje oscuro, apellidado Marroquín, mezcla de torero y truhán que había conocido mejores días, sacó de la ciudad a 360 españoles prisioneros que murieron degollados en la cercana barranca de Oblatos.

La cifra de aquellos muertos la proporcionó Hidalgo en su declaración. Quizá en ese momento, el sacerdote descargó aquel peso de su alma. Cuando le preguntó Abella si había enjuiciado a todas las víctimas de Valladolid y de Guadalajara, el cura de Dolores respondió:

“… es cierto que a ninguno de los que se mataron de su orden se les formó proceso ni había sobre qué, porque bien conocía que eran inocentes…”

Copyright © 2021 La Crónica de Hoy .