Ahí están, desde hace mucho tiempo. Los llamaron “turcos”, “sirios”, “otomanos”. Y ahí siguen, en el álbum fotográfico de este mosaico multicultural que es México. Pusieron, al principio, tiendas con nombres de leyenda, como “La estrella de Oriente”, o que hablaban de la patria lejana, “El puerto de Beirut”.

Muy pronto se organizaron para vivir en comunidad aquí, en la nueva tierra, a la que regalaron poetas que arrastraban masas, galanes cinematográficos que las traían muertas, emprendedores que a fuerza de tesón, aparecen, a la segunda generación, en la lista de los hombres más ricos del mundo, servidores públicos y docenas de empresarios e intelectuales en las más variadas disciplinas. Son los libaneses mexicanos, orgullosos de serlo y del vínculo robusto que mantienen con sus orígenes.

¿Dónde están? En todo el territorio mexicano y tienen vida comunitaria en equilibro con el devenir nacional. Hace casi 40 años que eligieron el símbolo que los distingue en casi todos los sitios donde hay una comunidad: la estatua del Emigrante Libanés. De Chihuahua hasta Mérida, pasando por Saltillo y Guadalajara, la erguida figura creada por el escultor Ramis Barquet es ya un sello distintivo cuyo valor histórico y emocional se remonta al siglo XIX, cuando los primeros libaneses llegaron al puerto de Veracruz.

¿Cuándo llegaron los primeros libaneses a México? Se tiene noticia de que el primer grupo de emigrantes desembarcó en Veracruz en 1880. Los datos disponibles hablan de una comunidad ya organizada, con necesidades muy concretas, no solo materiales, sino espirituales.

Habla para Crónica Carlos Martínez Assad, historiador que ha dedicado numerosos trabajos a la historia de las migraciones que vinieron a nuestro país, y él mismo, descendiente de libaneses. Es este un punto donde la historia se cruza con su memoria personal:

“El primer miembro de mi familia que vino fue un sacerdote maronita, el padre Daoud Assad, que llegó en 1893, enviado por el patriarca maronita para que informe cómo se comporta la comunidad en México. Es decir, ya están organizados y hacen vida colectiva. Él escribió mucho acerca de México, y ofició en el templo de Jesús María, en el centro de la ciudad y él se estableció muy cerca de allí. He revisado las actas de esa época y los papeles del padre Assad, y es posible detectar que ya habían llegado muchos libaneses, porque hay muchas solicitudes del rito maronita para oficiar ceremonias en los templos católicos, y eso solo se daba con la autorización del Episcopado. Así ocurrió durante mucho tiempo”.

El padre Assad venía siguiendo la huella de otro religioso, el padre Bolus Al-Hasrouni, quien, en sus documentos, refiere cómo consiguió que los emigrantes, que tenían años de no practicar su fe religiosa por falta de sacerdotes, “regresaran al camino de la fe”. A Assad tocaría convertirse en juez de diversos conflictos, porque aquellos primeros libaneses aún no eran ciudadanos mexicanos, ni dominaban el español como para apersonarse en un tribunal.

Toda esta situación habla de que, en la constitución de la comunidad libanesa mexicana, la identidad religiosa fue sumamente importante, y, lo que al principio fue un acuerdo entre iglesias para el uso de los templos, con el tiempo recibió el reconocimiento del Estado mexicano.

“Podemos hablar de que en 1906, la capilla del Señor de la Humildad, en la calle de Manzanares, en la Merced, ya estaba concedida al rito maronita. Era un templo muy peculiar, porque el Santísimo estaba expuesto todo el tiempo”. En esa capilla, desde ese 1906, el padre Hanna B. Kuri administraba los sacramentos a los emigrantes libaneses que llegaban a nuestro país.

“En 1921, el gobierno de Álvaro Obregón le entrega a la iglesia maronita el templo de Balvanera (en las calles que hoy se llaman Pino Suárez y Venustiano Carranza), que aun hoy es la catedral del rito. A partir de ese momento, la comunidad libanesa, desde su identidad religiosa, entra en una ruta de oficialización, aceptada y reconocida por el gobierno mexicano”.

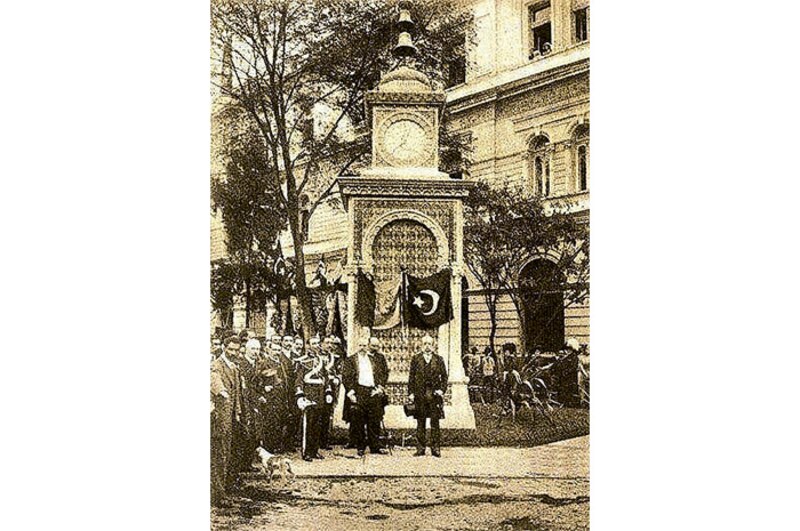

Sabemos que los emigrantes libaneses se organizaron rápidamente y tuvieron muy pronto una presencia pública importante. “En 1910, la parte libanesa de la colonia otomana decide que puede donar un reloj a la Ciudad de México en las fiestas del Centenario, y el patronato que hace el regalo está encabezado por un señor apellidado Letaif, que después encontraremos siendo amigo de Carranza”.

Ahí sigue, en la esquina de Bolívar y Venustiano Carranza, el famoso “Reloj Otomano”, restaurado recientemente. Y su ubicación, en su momento, fue significativa: nada menos que a media cuadra de la casa de Porfirio Díaz.

El estallamiento de los movimientos revolucionarios pone a la comunidad libanesa en movimiento: “Hay testimonios extraordinarios de los extranjeros que atestiguan la Decena Trágica en 1913. A las 8 de la mañana del 9 de febrero, los libaneses ya estaban trabajando, cobrando los abonos. ¿Qué quiere decir eso? Que eran empecinados, que no les importaba trabajar a primera hora del domingo, y que cuando crece el conflicto piensan, ¿Qué hacemos para sobrevivir? Y empiezan a seguir a las tropas en movilización, para venderles ropa y enseres. Y así llegan hasta Chihuahua, y nos dejaron narraciones de esos viajes y de cómo los respetaban en esos traslados. Villa, incluso, le dio consigna a sus hombres para que les compraran. “Para que anden limpios, cómprenles ropa a los aboneros libaneses”, les decía. Definitivamente, supieron construir vínculos con la nueva élite política.

En 1921, al llegar Álvaro Obregón a la presidencia, las calles de Capuchinas y Cadena se rebautizan con el nombre de Carranza, y son los libaneses quienes costean el alumbrado público. “Es posible ver que hay una relación estrecha entre ellos y el gobierno obregonista. A los pocos meses de la inauguración de la calle renovada, se les entrega el templo de Balvanera”.

Hallaron así, la manera de sobrevivir. “Eso habla de su eficacia en el comercio, y los fue llevando a pensar en poner un taller de costura, de otras cosas, e poner un restaurante, de incursionar en el mundo financiero e invertir en la bolsa de valores”.

Desde los años 20, la comunidad tuvo el Casino Libanés, en la calle de Jesús María. Se trataba de un local donde, principalmente, se reunían los varones. “Era un sitio para platicar, para los juegos de mesa, para tomarse una copa, y desde luego, para hacer negocios. Así se fue fortaleciendo la comunidad; apelaron a la fuerza de la tradición histórica, a la imagen de la tierra de la montaña, de los cedros; no rompieron los vínculos con la familia que se había quedado al otro lado del mar.

No rompieron sus vínculos con su tierra de origen, y, además, construyeron otros en México. Eso explica que, entrada la segunda mitad del siglo XX, un presidente aconsejase, seriamente, conseguirse un amigo libanés.

Cuando se inauguraron las instalaciones del Centro Libanés de la Ciudad de México, corría 1962. El presidente Adolfo López Mateos, quien encabezaba la ceremonia, afirmó entonces: “Quien no tenga un amigo libanés, que lo busque”. Lo que hay detrás de aquella expresión es, ciertamente, una historia de amistad. Martínez Assad cuenta la historia de aquel momento:

“López Mateos fue siempre muy amigo de Antonio “El Chato” Helú, hijo de Joseph Helú, uno de los intelectuales más importantes de la comunidad libanesa de aquellos años, fundador de la revista Al Jawater —Las Ideas—-. “El Chato”, como otros hijos de emigrantes libaneses, ya reflejaban el empeño de sus padres: querían que sus hijos estudiaran, que no todos fueran aboneros, y además, el barrio universitario estaba tan cerca… muchos se hicieron médicos o abogados”.

“Realmente, López Mateos tenía un amigo libanés desde que era muy joven; él y el Chato Helú militaron en la campaña electoral de José Vasconcelos. Además, a López Mateos le interesaba mucho el cine —en su generación estaba Juan Bustillo Oro— y “El Chato” empieza a hacer películas. Eso le dará a López Mateos una mirada más amplia a ese mundo, y por medio de esa amistad conocerá a más libaneses que hacen cine, como Miguel Zacarías. Para cuando llega a inaugurar el Centro Libanés, ya tiene relación con muchos integrantes de la comunidad, no llegaba sin nada”.

Una historia de amigos, ni más ni menos.

Copyright © 2018 La Crónica de Hoy .