La reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación del 2024 establece la elección por voto popular, universal y directo de los ministros, magistrados y jueces. Este cambio es trascendental y dividió la opinión de los abogados en dos bandos con matices: el grupo que se opone en razón a que consideran que afecta los principios de la carrera judicial y quienes defienden que es una oportunidad para renovar profundamente la administración de justicia.

Con independencia de lo sucedido en la polémica aprobación de la reforma constitucional y los incidentes en la etapa de instalación del proceso electoral y la postulación de los candidatos, las campañas están en marcha y cada día ocupan más espacios en las redes sociales con una gran diversidad de mensajes y estrategias de promoción de la imagen de los candidatos.

Las autoridades electorales federal y locales, a casi 30 años de existencia como órganos constitucionales autónomos en la materia, están enfrentado una situación inédita y tienen el reto de instaurar un proceso distinto a los que corresponden a la elección de los órganos legislativos y ejecutivos, con reglas y mapas geográficas congruentes con la naturaleza y funcionamiento de los poderes judiciales, que no hacen labor de representación, sino de dirimir controversias y proteger a los habitantes del territorio nacional del arbitrario y el poderoso.

La reforma constitucional duplicó los procesos electorales. El artículo 41, que corresponde a los poderes que representan políticamente a la población, y el 96, que establece el método de elección por voto popular de los expertos en derecho que impartirán la justicia. La primera gran diferencia consiste en la amplia limitación de las personas elegibles para ocupar un cargo en los poderes judiciales, que deben ser abogados y con ciertas calidades académicas más gozar del respeto de la comunidad (carta de vecinos), en cambio, para ser diputado, senador, presidente municipal, gobernador o presidente, el grupo de posibles candidatos se define por la ciudadanía, la edad, la residencia y algunas prohibiciones relacionadas con el ejercicio de un cargo público o de un ministerio religioso. La segunda es la procedencia de las candidaturas, que es una elección indirecta, ya que quienes seleccionan a los postulantes son los poderes constituidos, de decir, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, con el apoyo de un comité de evaluación.

Entonces, desde el proceso de selección de los candidatos a participar en la elección, se visualiza una duplicación de procesos, que está marcada por la finalidad de los mismos. El relacionado con los poderes legislativos y ejecutivos tienen como propósito designar a quienes representan los valores y visiones políticas de la población en un momento determinado, con base en los documentos básicos de un partido político o la empatía de una persona con las organizaciones de la sociedad civil (los independientes). En cambio, el judicial filtra a los aspirantes para que, en la boleta, en el ideal constitucional, se inscriba a los mejores perfiles, tomando en cuenta su trayectoria profesional y académica.

Durante el proceso, esta diferencia se acentúa a tal grado que los legisladores federales y locales, donde se llevará a cabo un proceso extraordinario electoral para la elección de personas juzgadoras, emitieron un libro especial a la legislación secundaria para regular las diferencias, que, en ciertos aspectos, son radicales. Enunciaré algunas:

- La participación de los partidos políticos está prohibida. No participan en los consejos y juntas locales, ni distritales y tampoco pueden están presentes en las campañas, ni el día de la jornada electoral.

- El mapa geográfico, la instalación de las casillas y de las juntas distritales, no se define por población, sino por cargo, número de órganos jurisdiccionales y especialidad. Esto ha generado confusión entre los ciudadanos que suelen apoyar en estos procesos en la fase previa la jornada, durante la misma y en computo de los votos.

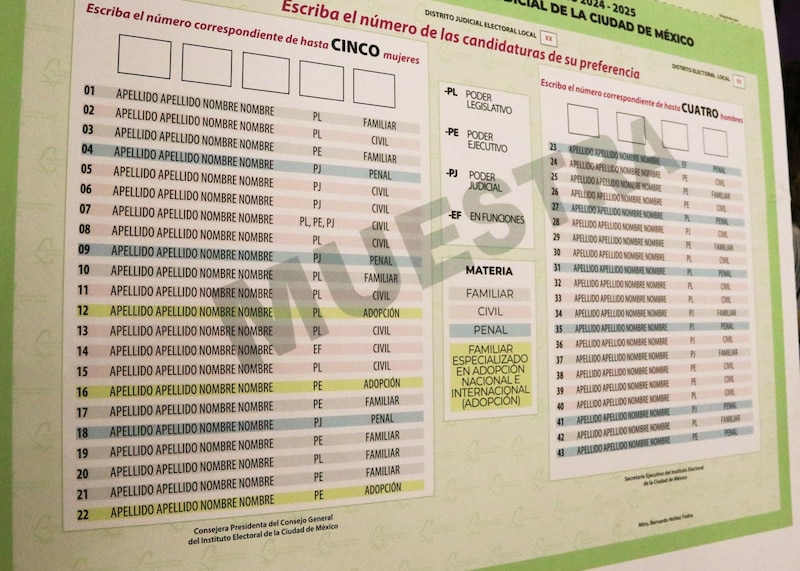

- Las boletas no tienen emblemas, sólo nombres y no se tachan, sino que se anota un número que debe seleccionarse de un listado de candidatos. Esto abrió la posibilidad a que en el micrositio de la elección extraordinaria exista la posibilidad de practicar e incluso utilizar un modelo prellenado en el momento de emitir el voto en secreto en la urna.

- Los votos no se computarán en la casilla, por la complejidad de mismo, sólo se clasificarán para enviar a la junta distrital jurisdiccional para que se realice el conteo correspondiente.

- Las campañas son limitadas en recursos, espacios públicos de difusión de ideas, contenido del mensaje y tiempos de exposición al electorado.

En síntesis, la órganos permanentes y temporales (como lo es la mesa directiva de la casilla) tienen que aprender a organizar un proceso distinto a los que ya habían convertido en una rutina democrática eficiencia, eficaz y transparente. Lo mismo sucede con los ciudadanos, muchos de ellos no han acudido a un juzgado en su vida, y si bien conocen la trascendencia de la elección, tienen dificultades para distinguir entre los candidatos y su oferta electoral.

Las diferencias entre los procesos en sí mismas son un riesgo y la tarea de los órganos electorales en evitar que estas sean una oportunidad para que grupos de diversa índole logren imponer a sus candidatos con una movilización de estructuras políticas, sociales, sindicales o, peor aún, delincuenciales. Sin embargo, esta novedad no es destino y es posible que el proceso funcione. La gran fortaleza es la existencia de órganos electorales profesionales y comprometidos con la democracia.

Profesor de la Universidad de las Américas Puebla

cmatutegonzalez@gmail.com

Facebook.com/cmatutegonzalez

X @cmatutegonzalez

www.carlosmatute.com.